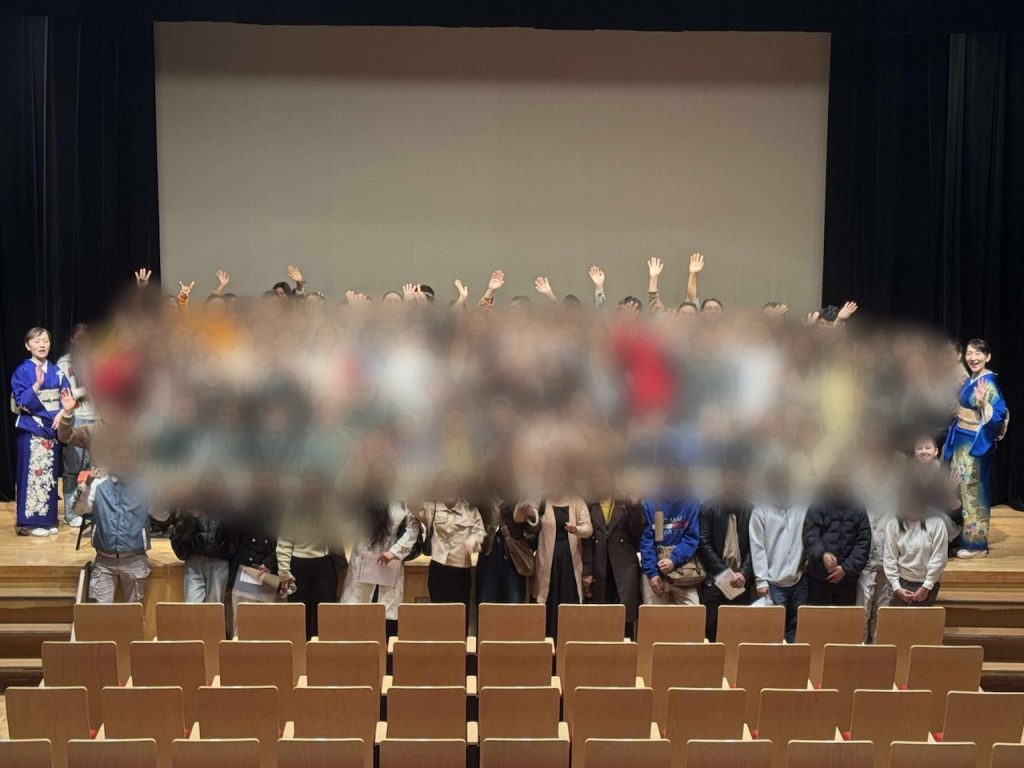

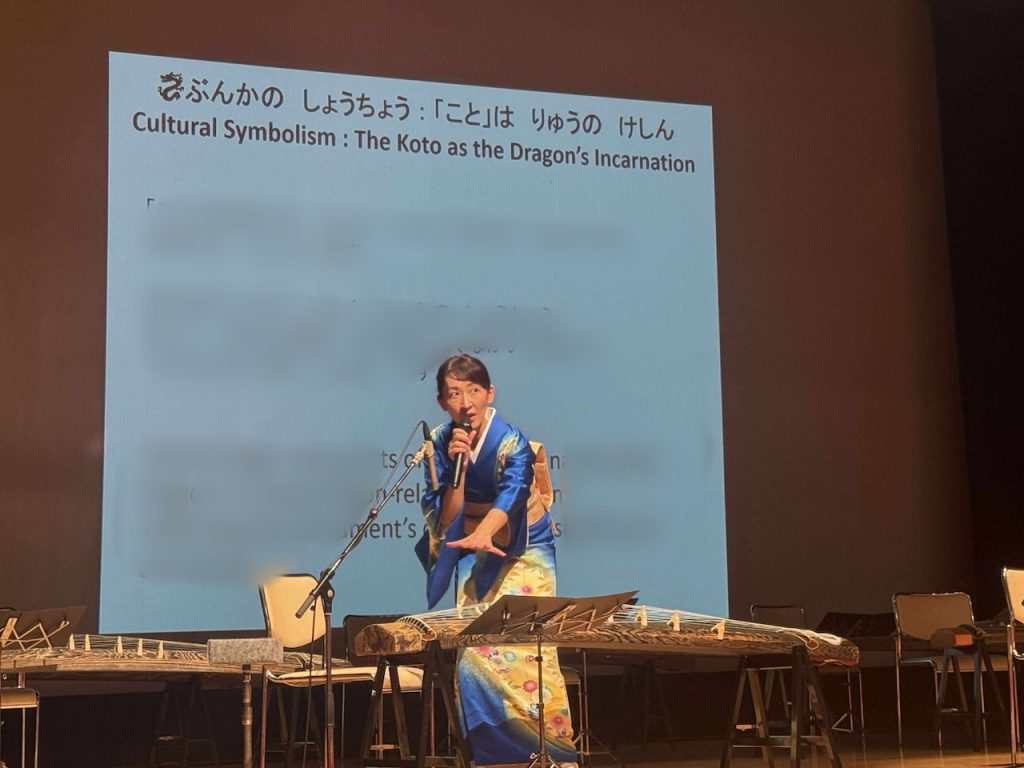

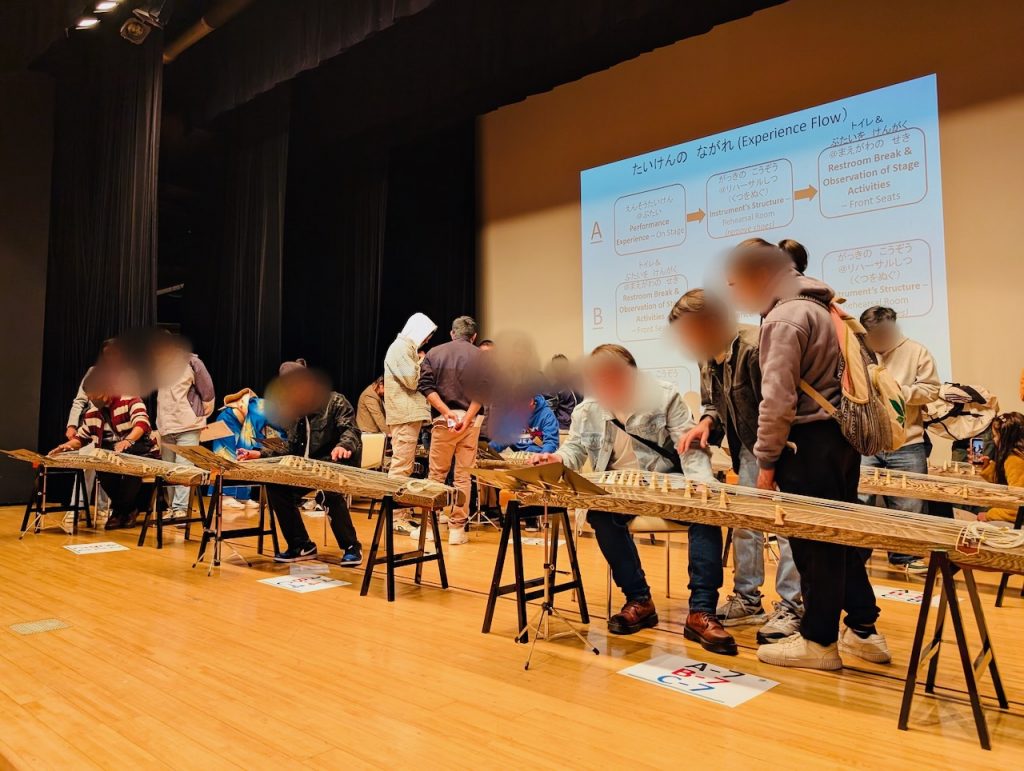

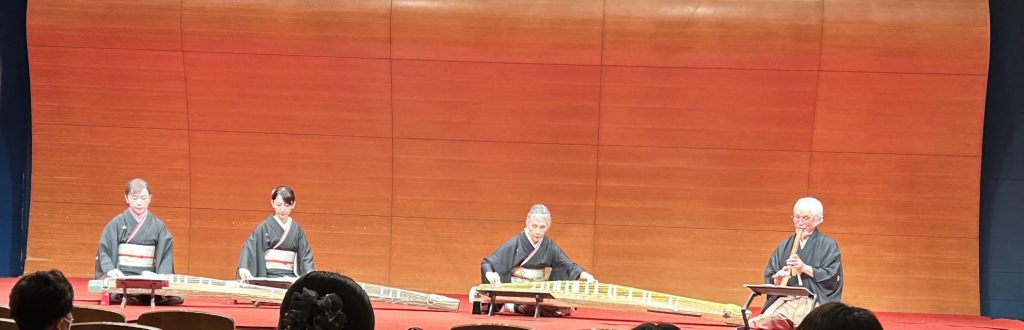

2025年定期演奏会ありがとうございました

学園祭の季節

秋の定期演奏会

浴衣の撮影

箏や三味線、着物の写真を撮って頂いたことのあるサカエさんが、ご自身の作品を制作するにあたり撮影にご協力させて頂きました。

ボケたり引きの絵画的な写真を撮り、その後は、、、サカエさんのアイディアと技によって独自の作品へと変わるとのこと。楽しみです!

先月、屋外での撮影でしたがいやはや猛暑だと浴衣でも暑いですね。。。

着物は『季節の装い』と言ってこの種類の着物は、この時期に着るべし!と、ある程度の”決まり”が昔からあるのですが、昔と今の東京の気温差を考えると、・・・そんなこと言っていられませんね。この”決まり”も、時代に沿って変更していくべきだと感じております。

Photo by Sakae Okatomi

.jpg)

-1024x682.jpg)

-1024x687.jpg)